布根地紅酒燉牛肉 Boeuf Bourguignon

紅酒燉牛肉雖然大家都耳熟能詳,在法國也算是鄉村家常菜。但是在我的心目中,卻是不折不扣的傳統大菜,經典的地位有如台灣辦桌料理的”雞仔豬肚鱉”一般。也因為是經典,雖然看似簡單,卻從牛肉部位的選擇到浸漬紅酒的挑選都藏著不少細小但影響很大的訣竅。

紅酒燉牛肉的來源已經不可考,狹長的布根地(Bourgogne/Burgundy)是法國最重要的Pinot Noir(黑皮諾)葡萄酒產區,加上位於布根地西邊廣大的山谷中盛產的Charolaise(夏洛雷白牛),出現這道名菜並不讓人意外。最早正式的文獻紀錄於Auguste Escoffier(1846-1935近代最重要的法國廚藝大師)的重量級著作Le Guide Culinaire(烹飪指南1903)中,而近幾年如果大家有印象的話,則在電影”美味關係Julie and Julia”裡有不少喬段。

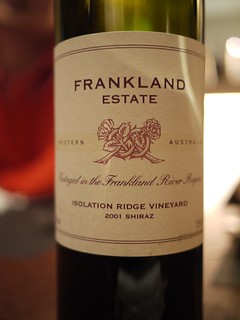

雖然這道是布根地的名菜,照理說加的應該是當地的紅酒,但如果想要醬汁顏色漂亮夠深,那麼會建議使用同樣來自法國隆河谷地(Rhône)的紅酒,或是波爾多(Bordeaux) 等顏色較深的酒,另外葡萄品種像是Grenache(格那希)或是Syrah(希哈)的紅酒亦佳!只是要注意因為熬煮濃縮的原因,葡萄酒中的酸度以及澀度都會殘留在醬汁中,必須避免顏色以及單寧過重的葡萄酒款,否則最後的醬汁味道一定會過於厚重粗糙而影響整道菜餚的平衡度。

既然是布根地的名菜,那麼順理成章地來杯當地的紅酒絕對不會失敗。不過因為是鄉村家常菜,所以不用太過精緻細膩的產區,一般來說只要是布根地的村莊級就能有不差的搭配。像是常常被人忽略但其實很超值的Nuits-Saint-Georges(夜聖僑治) 村、比較粗獷不修邊幅南邊的Pommard(玻瑪)以及早熟圓潤的Volnay(渥爾內)兩村,都有許多價格親民又容易搭配的酒莊。

而前面提到可以使用於醬汁中的隆河谷地(Rhône),也可以拿來佐餐。隆河谷地分成南北兩塊,其中南部又以教皇新堡(Châteauneuf-du-Pape)產區可以允許調配十三種不同葡萄品種而聞名。價格中上,但是充滿地中海式香料風情的教皇新堡在成熟之後,與紅酒燉牛肉則有另外一番滋味。如果覺得教皇新堡需要太多時間的等待,那麼一般村莊級的大產區Côtes du Rhône(隆河丘)放個三~五年之後便可以開始享受它的滋味。

最後,紅酒燉牛肉真正開始好吃入味,是烹煮完畢後,在置於冰箱一、兩晚,讓醬汁以及牛肉的風味相互滲透融合,再次重新加熱一次始得美味!

材料 6人份

1,2 kg 牛肩肉(如果沒有牛肩肉,也可用帶筋或是三叉筋的部位)

中性油 少許

鹽和胡椒粉

浸漬

1公升 紅酒

150公克 紅蘿蔔

150公克 洋蔥

100公克 西洋芹菜

2 瓣 蒜頭

1 把 香料束(將新鮮的百里香一小把加兩大片月桂葉以及處理葉菜類食材切剩的粗莖部分,用大蔥的綠葉段包裹起來)

30 ml白蘭地或渣釀白蘭地

10公克 未磨黑胡椒顆粒、鹽適量

烹煮

100 ml牛肉高湯

前列浸漬後的蔬菜

浸漬後的紅酒

3瓣 蒜頭

1 匙 濃縮番茄醬

30 公克 麵粉

鹽 適量

配菜

300公克 新鮮白蘑菇

250公克 小白洋蔥(也可以用較大顆的紅蔥頭取代)

250公克 煙燻培根

50公克 奶油

鹽、胡椒粉 適量

烤土司或烤麵包片 適量

2 匙 新鮮西洋香菜碎

500公克 馬鈴薯(普通台灣產的大顆或是進口的紅皮小顆皆可)

做法(雖然是簡單的家常菜,但是有許多小訣竅要注意)

1.將牛肩肉切成適合入口的塊狀,同時也將蔬菜切塊後置入同一鍋中,加入黑胡椒顆粒、香料束、紅酒、烈酒和少許油後入冰箱靜置24小時。(這裡是要讓紅酒中的單寧成分來軟化肉質)

2.將靜置一天的牛肉、蔬菜和香料束取出,大火煮開剩餘的紅酒鍋,撈渣除沫後過細目網備用。

3.烤箱200∼230度,將麵粉放入烤箱烤至麥芽色後取出置冷(每五分鐘取出攪拌以免表面燒焦)。

4.中火加入奶油拌炒蔬菜至微微的金黃;用吸水紙吸乾牛肉,用鹽和胡椒粉調味;接著大火快速的煎一下牛肉至有點焦色出現後取出(鍋底最後加點水取色,過細目網後加回第二項裡)。

5.小火混合牛肉和炒過的蔬菜,同時加入濃縮番茄醬用中火炒開一會兒(濃縮番茄醬不炒開的話最後醬汁的酸度會太高),接著慢慢撒入第三項,混合均勻,接著再加入第二項要滿過所有的牛肉。中火煮沸,再次除油撈渣,品嚐調味,最後在加入香料束後上蓋送入烤箱最少兩個鐘頭(約180~200度,肉要能用叉子分開為佳)。中間每隔一小時取出檢查醬汁的濃稠度以及量,醬汁因為烘烤而減少的必須再度添加,牛肉如果有露出液面的也必須整理壓入醬汁中,否則牛肉會失去肉汁。

6.小洋蔥加入水蓋過小洋蔥後上煮到水塊收乾後加入一小塊奶油上色後即可,新鮮小蘑菇可以直接加入奶油輕煎上色就行;煙燻培根切丁水煮後微煎至金黃色,接著將這三項混合成同一鍋當成配菜,如果覺得少了點綠色蔬菜,可以搭配綠花椰菜。

7.製作烤麵包和馬鈴薯(可用水煮、烘烤、油煎或是製作馬鈴薯泥,依照個人喜好製作),西洋香菜碎備用。

8.牛肉烤軟後撈起加入第六項,剩餘的汁鍋小火除油撈渣後過細目網篩後再加入第六項,最後上菜前小火加熱十分鐘即可。

圖:夜聖僑治村 (Nuits-Saint-Georges) 雖然沒有特級園(Grand Cru),卻是個有尋寶趣味的地方。

原載於典藏投資2012/10月號