如果請路人隨便說出三道代表法國的菜餚,那麼其中一定會有一道是奶油烤蝸牛。坦白說蝸牛是鄉下農民隨手可以撿拾的日常食物,嚐起來也沒有太多複雜滋味,過去有很長一段時間只會出現在家庭的餐桌上。現在眾人熟知的法國奶油烤蝸牛其實是名廚Marie-Antoine Carême於1814年時改良的食譜,添加了大蒜、洋芫荽(persil/parsley)混合牛油的抹料塗在蝸牛肉上焗烤。出爐時牛油、洋芫荽交織的香氣與陶製烤盤邊緣滋滋的作響聲,成就目前深植人心的法國菜代表。據說人類吃蝸牛的歷史可以追溯到12000年前的石器時代,而羅馬人則會邊喝葡萄酒邊吃火烤蝸牛,到了法國人祖先高盧人(Gaulois)則是簡單的炒蝸牛佐洋蔥,現今的奶油烤蝸牛則是以布根地蝸牛(L’Escargot de Bourgogne)為首。

當地真正原生的布根地蝸牛學名為Helix Pomatia,體積較大,肉呈乳白。雖然法國政府在70年代開始保育,不過因為環境汙染以及過度捕撈,在野外已幾乎絕跡。目前市面上常見的蝸牛其實是另一個叫做Helix Aspersa的品種,體積與Helix Pomatia大致相同,體色呈現棕色,繁殖率也高出Helix Pomatia許多。除此之外,Helix Aspersa品種吃起來富嚼勁,不似Helix Pomatia過於軟散,傳統爐烤或是燉煮皆具美味。除了上述兩個歐洲品種,數量更多、充斥在超級市場冷凍櫃與小酒館桌上的還有來自土耳其的Helix Lucorum品種,顏色更深接近黑色,口感硬脆而失去細緻,但價格低廉,所以製成冷凍現成品居多。可是最後,無論哪個品種,抹上洋芫荽牛油(beurre persilleé)爐烤的做法似乎全部都稱作布根地烤蝸牛(L’Escargot de Bourgogne)了。

身為法國名菜的代表之一,法國也不負眾望地是全世界最大的蝸牛消費國,每年需求約四萬噸。而全法國生產蝸牛的農場卻只剩下三百多間,年產量只有稀少的800至1000公噸,為了能應付如此龐大的需求量,得仰賴東歐與土耳其大量進口。

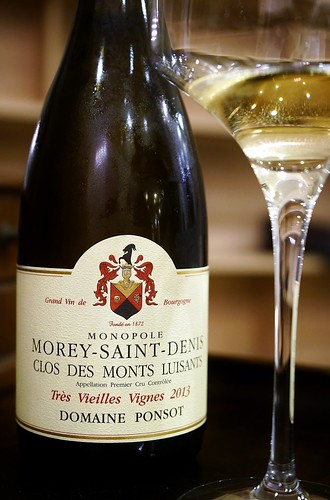

雖然蝸牛在陸上爬,但質地卻屬於水產,在葡萄酒的搭配上需要注意的是蝸牛肉上的洋芫荽牛油(beurre persilleé)。除了奶油帶來的渾厚口感,大蒜與洋芫荽加熱所散發出來的香氣等皆讓此道菜餚無法與太清淡的白酒呼應。同樣來自布根地同產區伯恩丘南邊的梅索村(Meusault),傳統上酒體肥厚圓潤,香氣以濃郁的香草與奶油風味為主,相當契合奶油烤蝸牛。即使沒有特級園的劃分,其中三個一級園Les Genevrières、Les Perrières和Les Charmes在某些情況下價格與品質皆不輸特級園。緊接著梅索村往南,來到全布根地甚至是全世界最知名的夏多內 (Chardonnay)葡萄產區:普里尼-蒙哈謝村(Puligny-Montrachet)。強勁結實的酸度包著圓厚飽滿的酒體,卻同時擁有細膩優雅的高貴風格,可以輕鬆駕馭烤蝸牛,只是此區葡萄酒價格遠遠高出蝸牛本身太多,不是每餐都能享用的範圍。

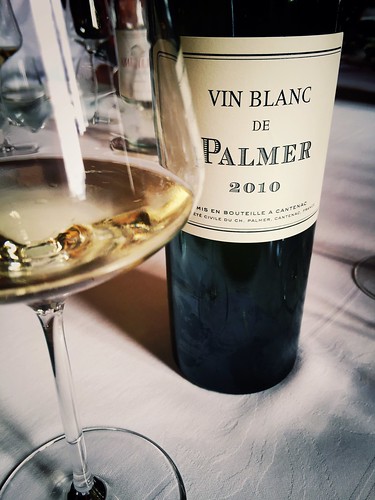

接著在伯恩丘的北方,紅白酒皆生產的村莊阿羅斯-高登(Aloxe-Corton)。村內因查理曼大帝白鬍子事件而聞名於世的白酒特級園高登-查理曼(Corton-Charlemagne),從西元八世紀查理曼大帝捐贈給教會的兩公頃開始,直至最近這兩百多年間急速擴增,來到目前的56公頃。或許是受到查理曼大帝的庇蔭,高登-查理曼白酒總是帶著王者氣度、大開大闔。在高登山整個南面的地塊又稱為Le Charlemagne,受到日照的時間最長,不經意地就帶著滿滿的成熟白色水果香氣,酸度高,加上橡木桶的加持,應付渾厚的洋芫荽牛油綽綽有餘。上述的白酒酒體、香氣都顯得扎實渾厚,品飲溫度不需太低,攝氏10~12度之間即可,溫度太低會讓大塊酒體更顯笨重呆滯,無法凸顯這類白酒的優點。如果不喜白酒的人不妨可以嘗試果香味豐沛,單寧較少、酒體輕盈的爽口紅酒,像是布根地更南邊的薄酒萊或是羅亞爾河流域中上游的Sancerre紅酒。

近來這幾年日韓興起的美容護膚浪潮不知為何腦筋動到蝸牛上,蝸牛走過的地上會留下一到反光發亮的足跡,是蝸牛足腺所分泌的蝸牛黏液。研究指出蝸牛黏液中富含具有修復功效的Allantoin以及能加速皮膚新陳代謝的乙醇酸(Glycolic Acid),所以對皮膚修復與代謝確有一定的作用。查理曼大帝被皇后建議改喝白酒的時候,有沒有搭配著炒蝸牛吃很難求證,但是從餐桌變成美容聖品,應改是查理曼大帝與蝸牛一族完全始料未及的吧!

圖:種植面積頗大的Corton-Charlemagne因為有七十多家酒莊同時持有,品質稍有落差,但價格卻較為親民。

原載於典藏投資2015年10月號